雪舟大明神

「城下町ふらり歴史探訪」は、米沢に残る史跡などをわかりやく解説しています。

これまで「広報よねざわ誌面」で紹介してきた記事を再編集して掲載しています。

雪舟大明神 大沢、板谷

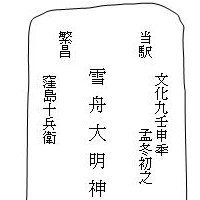

板谷の雪舟大明神(高さ112センチメートル)

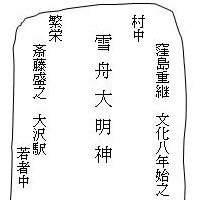

大沢の雪舟大明神(高さ1388センチメートル)

今月は板谷と大沢にある雪舟大明神の石碑を紹介します。

雪舟と書き「そり」と読みますが、いかにも雪国米沢らしい、全国でも珍しい石碑です。

板谷と大沢は、江戸時代は米沢と福島を結ぶ福島(板谷)街道の宿場町でした。この街道は米沢藩の参勤交代や、米・米沢織物などを江戸に輸送する重要な交通路でしたが、奥羽山脈を越える大変険しい道でした。

天明8年(1788)に幕府巡見使の随行として通った古川古松軒(こしょうけん)は、『東遊雑記(とうゆうぞっき)』に「道中険しき山路のみにて、平地はいささかも歩行せず」「中にも板谷峠というは三里の険道にて、一人横たわれば万人をとどむというべき難所なり」と記しています。

さて、この両宿場町に建つ雪舟大明神の石碑ですが、写真と図のように、大沢の石碑は文化8年(1811)に、板谷のは翌9年に、「村中繁栄」「当駅繁盛」と宿場町の繁栄を「雪舟大明神」に祈願して、窪島十兵衛義継と村人が建てたものです。

窪島義継(後に昌重)は米沢藩の組外御扶持方組(くみほかごふちかたくみ)に属した下級家臣です。この時は、福島街道ならびに板谷・大沢両宿場を管理する「板谷大沢道遣」という役目についていました。その勤務ぶりは優秀だったようで、後に褒美を受けています。

ところで、窪島と板谷・大沢の村人は、なぜ「雪舟大明神」に宿場の繁栄を祈ったのでしょうか。地元の方に尋ねたところ、「冬の板谷街道は雪崩の起きやすい危険個所があり、雪舟輸送の安全を願ったのでは」と教えてくれました。冬はなおさら危険な道でしたが、重要な交通路であり、雪舟を利用して輸送が行われたものと思われます。

ともあれ、板谷街道の険しさや、街道の維持にあたった宿場町の人々と役人の切なる祈りを表わす珍しい石碑です。

この記事に関するお問い合わせ先

(社会教育担当、文化振興担当、文化財担当)

〒992-0012 山形県米沢市金池三丁目1番14号 置賜総合文化センター1階

電話:0238-22-5111 ファックス:0238-21-6020

お問い合わせフォーム

更新日:2024年10月04日