滝の沢発電所

「城下町ふらり歴史探訪」は、米沢に残る史跡などをわかりやく解説しています。

これまで「広報よねざわ誌面」で紹介してきた記事を再編集して掲載しています。

滝の沢(小野川)発電所 小野川

山形県では初めての発電所 発電機とタービンは明治村に

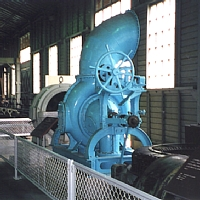

明治村に展示されている

小野川発電所の発電機とタービン

送水管が残る滝の沢発電所跡

今月は、山形県で初めての発電を行い、米沢市内の電灯を点した滝の沢(現在の小野川)発電所(現在は廃止され跡地)を紹介します。

日本の電気事業は、明治20年に東京電灯が日本橋の火力発電所で電灯を供給したのがはじまりで、東北地方では明治27年に仙台電灯、28年に福島電灯が開業しました。

米沢でも、この文明の灯やエネルギーを機織(はたおり)などに利用ようと、明治29年に綱島哲・長清水・酒井寛助など、機業家が中心となって水力発電事業を計画し、調査が始められました。

明治30年9月、米沢水力電気株式会社の設立発起人会を開いて出資者を募集し、翌31年2月には資本金12万の内半分の6万円の払い込みを済ませ創立総会を開きました。この後、小野川から米沢市内への電柱工事が始められる一方、発電所の設備等も発注。タービン(水車)は米国のレッフェル社製で160馬力、発電機はドイツのアルゲマイネ社製、出力100キロワットでした。

発電機(6.5トン)は船で浦賀に到着し、汽車で福島駅まで輸送され、そこからは馬や犬ぞりなどを用い苦労して栗子峠を越え、小野川では小学校の生徒をはじめ全村民の手伝いによって滝の沢まで運ばれました。

明治31年12月11日、工事も完了し、柳町の事務所で開業式を行い、午後四時には会場を米沢座に移し、県内初の送電で舞台の電灯が点されました。また、市内商店街は店頭に電灯を灯し、電飾アーチなども準備され、「水が火になる」との評判で近隣から多くの見物客が集まり大混乱となりました。当時の新聞は「各店頭の光景一変不夜城となり、歓声市中に鳴りどよめき」「川に落ち込む者幾人なるかを知らず」と、にぎわいの状況を伝えています。

明治44年、米沢水力電気は福島の伊達電力に合併され、県内初の電力会社は解散となりましたが、滝の沢発電所は新会社(奥羽電灯)の発電所とし稼働し続け、大正8年に舘山発電所が完成した際に滝の沢から小野川発電所と改名されました。

その後一時運転を休止しましたが、戦後は東北電力の発電所として発電を続け、昭和42年に廃止となりました。そして、長い間回り続けたタービン・発電機は取り外され、現在は愛知県犬山市の明治村に移され、貴重な資料として第二の役割を果たしています。

この記事に関するお問い合わせ先

(社会教育担当、文化振興担当、文化財担当)

〒992-0012 山形県米沢市金池三丁目1番14号 置賜総合文化センター1階

電話:0238-22-5111 ファックス:0238-21-6020

お問い合わせフォーム

更新日:2024年10月04日