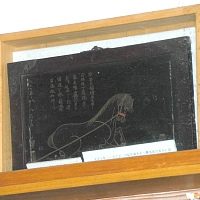

一宮神社蒔絵絵馬

「城下町ふらり歴史探訪」は、米沢に残る史跡などをわかりやく解説しています。

これまで「広報よねざわ誌面」で紹介してきた記事を再編集して掲載しています。

一宮神社の蒔絵絵馬 広幡町

藤原播鶴御曹子の武運長久を祈願

広幡町上小菅一宮神社

黒漆を塗った板に金蒔絵で神馬が描か

れている絵馬

今月は、米沢市広幡町上小菅の一宮神社に保存されている蒔絵絵馬を紹介します。

一宮神社は、同社の伝えによると和銅3年(710)に出羽の国司、安倍安麿が飽海郡の小物忌神社(おものいみじんじゃ=庄内平田町に所在)を分霊したものといわれています。また、同社に残る棟札には、近くの成島八幡と同様、長井氏・伊達氏と歴代の領主が崇拝し、保護してきたことが記されています。

絵馬とは、神仏に祈願や感謝の目的で奉納する絵の描かれた板額のことです。もともとは生きた馬を献上したものを、代わりに木馬や馬を描いた板で納めたのが始まりと考えられています。絵柄は馬の図が一般的ですが、武者絵・学問・武道図・船、鳥や犬といった動物など、その願いによって様々な画題が描かれたものもあります。

一宮神社の蒔絵絵馬は、黒漆を塗った板に、2本の杭に繋がれた神馬一匹が、金蒔絵で描かれています。前足をあげた姿は、躍動感を感じさせます。絵馬の大きさは縦20.9センチ、横37センチ。ただ残念なことに下部が欠損し、馬の足元は見えません。

また、絵馬には奉納した趣意と年号・名前も金蒔絵で書かれています。その内容は、藤原播鶴御曹子の息災・延命・武運の成就、つまり武運長久を立願したもので、天正7年(1579)8月19日に總重(綱重)なる人物が奉納したことになっています。

この總重および藤原播鶴御曹子については、どういった人物かは明らかになっていません。總重は在郷の武士とも考えられますが、伊達氏(藤原氏の系統)との関係も気になります。天正7年、時の米沢城主は伊達輝宗で、嫡子政宗は13歳でした。

なお、こうした蒔絵絵馬は東北地方特有のもので、郡山市田村神社の二面、平泉町中尊寺の一面と、南陽市薬師寺の弘治2年(1556)の絵馬、成島八幡の天文22年(1553)の絵馬が知られています。成島八幡の蒔絵絵馬は山城国(京都)の木村肥前守国重が奉納したものですが、所在不明となっていました(その後、判明。京都府の個人蔵)。

一宮神社の蒔絵絵馬は米沢市内に現在する絵馬の中で最も古い年号が記され、米沢の歴史や信仰を知る上でも貴重です。また、技巧的にも優れた工芸品で、昭和63年に市の文化財(工芸品)に指定されました。

年の始めにあたり、本年もよい一年でありますよう祈念いたします。

この記事に関するお問い合わせ先

(社会教育担当、文化振興担当、文化財担当)

〒992-0012 山形県米沢市金池三丁目1番14号 置賜総合文化センター1階

電話:0238-22-5111 ファックス:0238-21-6020

お問い合わせフォーム

更新日:2024年10月04日